par Céline Vailhen | Nov 14, 2017 | Volaille

Les élevages de volailles de plus de 40 000 places doivent réaliser un dossier de réexamen de leur autorisation d’Installation Classée dans la cadre de la DirectiDofve IED (Industrial Emission Directive) de réduction des émissions polluantes.

La directive IED impose le respect des Meilleures Techniques Disponibles (MTD) définies par filière. Dans un premier temps, vous devez vous positionnez vis-à-vis des 34 MTD et planifier une mise en conformité à réaliser avant 2021. Les MTD concernent les bâtiments d’élevage, l’alimentation des animaux, l’utilisation de l’eau & de l’énergie, le stockage et l’épandage des effluents.

Avec la nouvelle version des MTD publiée en février dernier, l’obligation de moyens s’étend à une obligation de résultats sur le volet excrétion d’azote et de phosphore mais aussi sur les émissions d’ammoniac au niveau des bâtiments. En effet, il est imposé des valeurs limites d’émission qui sont définis par catégorie animale.

Vous avez dû recevoir un mail vous indiquant l’ouverture du télé service sur le site Ministériel. Si votre numéro SIRET est impair, vous devez faire votre déclaration en ligne avant avril 2018 et si votre n° SIRET est pair avant février 2019.

Si vous souhaitez être accompagné dans cette démarche de réexamen de votre autorisation ICPE, les conseillers environnement de Cerfrance Vendée vous proposent leur expertise.

N’hésitez pas à consulter les résultats économiques sur la filière volaille pour la région Pays de la Loire ici : https://www.agriculteurs-85.fr/Resultats-Volailles

par Céline Vailhen | Nov 2, 2017 | Bovin, Bovin Laitier, Caprin, Cuniculture, Grandes Cultures, Porc, Volaille

Télécharger gratuitement le livret « Analyse et perspectives agricoles 2017 »

Le livret est rédigé par nos conseillers Cerfrance spécialisés en agriculture, il a pour objet de vous présenter l’analyse et les perspectives des différents filières agricoles : production laitière, production caprine, production porcine, aviculture, cuniculture, les grandes cultures et les productions végétales.

Télécharger le gratuitement

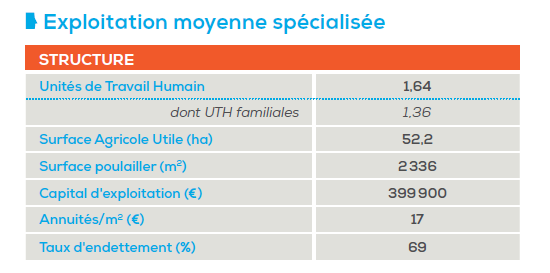

par Céline Vailhen | Nov 2, 2017 | Cuniculture, Références Économiques, Volaille

Résultats économiques et financiers

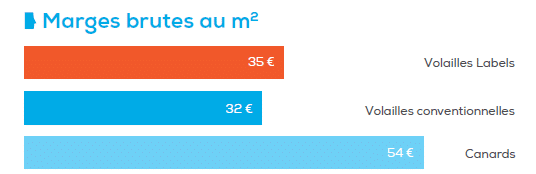

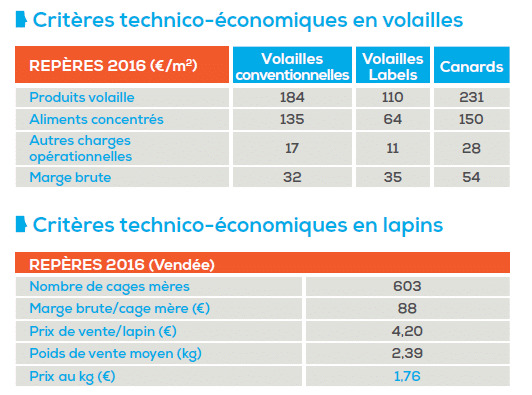

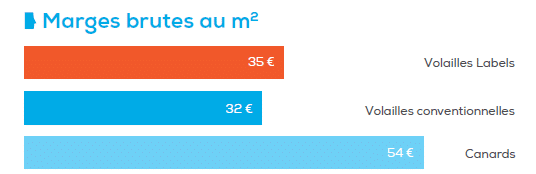

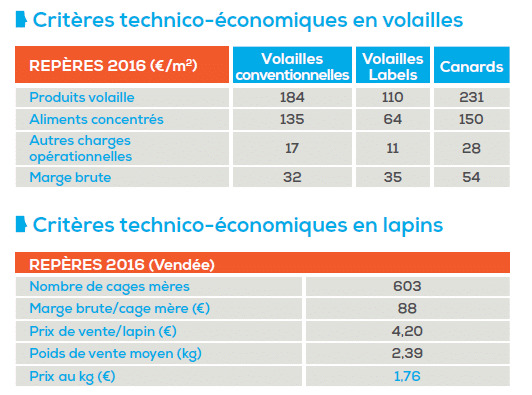

En 2016, le résultat moyen d’exercice s’affiche à 23 700 € par actif familial. C’est une hausse de 3 900 € par rapport à 2015.

Malgré la compétitivité des importations de viandes de volailles européennes sur le marché français et une filière perturbée par l’influenza aviaire, le dynamisme de la consommation intérieure permet de limiter l’érosion des prix de reprise.

Les baisses du prix de l’aliment et de la charge en combustible compensent les moins bons prix de reprise.

Une meilleure rotation des lots et l’augmentation des surfaces de poulailler dans certains élevages permettent l’amélioration des marges brutes avicoles globales.

La consommation de viande de lapin poursuit son repli en France (-8 % entre 2015 et 2016 d’après l’ITAVI). Cette conjoncture pèse sur la rentabilité des élevages : la réduction du prix au kg oriente les marges brutes à la baisse malgré la diminution du coût alimentaire liée à celle prix de l’aliment.

Pour en savoir plus télécharger gratuitement notre livre blanc :

par Céline Vailhen | Nov 2, 2017 | Porc, Références Économiques

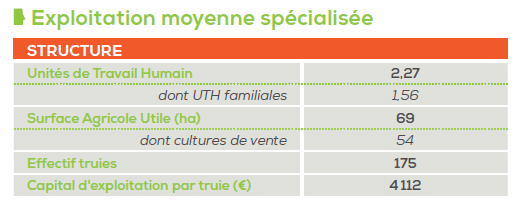

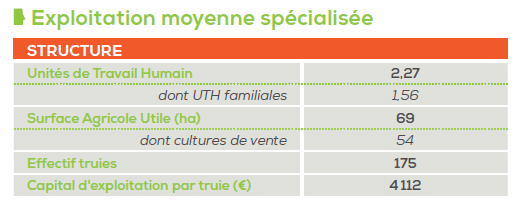

Les Pays de la Loire sont la deuxième région française pour la production porcine, derrière la Bretagne. Depuis le début des années 2000, le nombre d’exploitations porcines ligériennes a été divisé par deux avec l’arrêt de petits élevages ou d’ateliers complémentaires, de naissage ou d’engraissement dans des exploitations de polycultures élevages.

En parallèle, les effectifs porcins régionaux ont enregistré une baisse de 10 %, illustrant la concentration de la production, en particulier dans les ateliers naisseur engraisseur. Les exploitations porcines spécialisées comptabilisent donc en moyenne plus d’actifs que dans les autres productions, et notamment des salariés (+0,22 UTH salariée / +0,13 UTH familiale).

Les exploitations porcines régionales associent fréquemment le porc à la production de grandes cultures. Celles-ci constituent des surfaces qui sécurisent le plan d’épandage et un revenu supplémentaire à l’activité porcine (par la vente des grains ou leur transformation dans l’aliment des porcs).

Résultats économiques et financiers

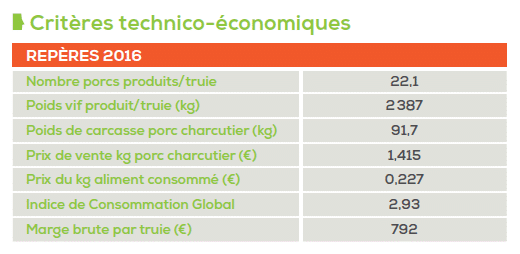

En 2016, le résultat net moyen par UTH familiale des producteurs spécialisés s’élève à 24 200 €. Il progresse de 8 500 € par rapport à 2015 : l’amélioration des marges brutes sur les ateliers porcins est pénalisée par les résultats médiocres des cultures de vente à la récolte 2016.

Le taux d’endettement global s’affiche à 72 % et la trésorerie nette globale par truie s’établit à -502 €. La progression de la rentabilité est insuffisante pour améliorer significativement les situations financières : près de 40 % des élevages conservent un déficit de trésorerie au-delà de leur plafond d’ouverture de crédit, et ce malgré les accompagnements de trésorerie mis en place courant 2015 ou 2016 dans certains élevages. La remontée du prix du kg de carcasse à partir de juin 2016 est donc une véritable opportunité pour redresser les trésoreries et moderniser les outils.

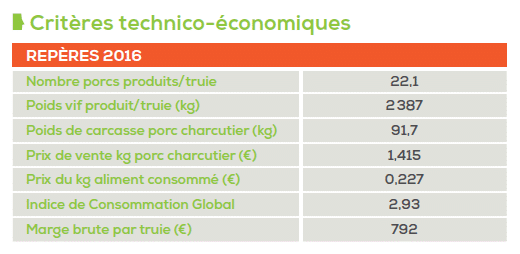

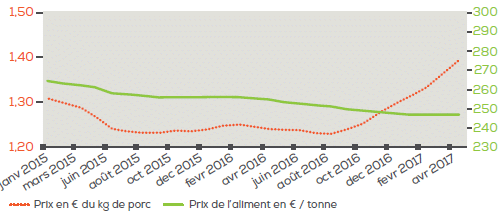

Prix du porc et coût de l’aliment

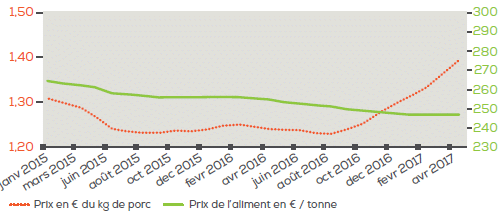

Au Marché du Porc Breton, le prix moyen pour l’année 2016 s’établit à 1,293 € du kg de carcasse, soit une hausse de cinq centimes et demie ou de 4 % par rapport à 2015.

Le dynamisme des exportations européennes sur la Chine à partir du printemps permet de résorber progressivement les stocks européens.

Malgré la morosité de la consommation européenne et le développement de la production espagnole, les cours s’orientent à la hausse fin mai.

Le prix de l’aliment IFIP pour les porcs à l’engrais se situe à 225 € la tonne sur 2016, soit une baisse de 5 %. Cette réduction du prix de l’aliment est la conséquence des disponibilités mondiales de céréales et de soja à la récolte 2015. Cependant sur le premier semestre 2017, le prix de l’aliment se stabilise avec la fermeté des cours des céréales fourragères.

L’amélioration des performances techniques et la baisse du prix de l’aliment contribuent à la hausse de la marge brute par truie. Pour une date de clôture moyenne située en juin 2016, l’augmentation du cours du porc n’est pas sensible sur le prix de vente annuel du kg de carcasse.

Depuis cinq ans, la hausse du poids vif produit par truie s’explique par la progression de la productivité des truies, mais aussi par l’alourdissement des poids de carcasse : avec le dynamisme actuel de la demande à l’export, les enlèvements dans les élevages sont plus rapides et les poids de carcasse tendent à se réduire.

Perspectives

Les perspectives de prix pour le second semestre 2017 restent optimistes d’après les experts : malgré un ralentissement des importations chinoises, les exportations européennes trouvent des débouchés sur d’autres destinations asiatiques : Japon, Corée, Philippines.

Cependant, la concurrence nord américaine favorisée par la remontée de l’euro face au dollar freine la hausse du prix à la production en Europe. À défaut d’une croissance des volumes exportés, la filière doit s’interroger sur sa capacité à répondre aux attentes du consommateur français qui privilégie de plus en plus les produits transformés fabriqués à partir de porc importé.

Les attentes en matière de bien-être animal et de modes de production plus durables appellent une segmentation des produits français, condition de valeur ajoutée pour les éleveurs.

Pour en savoir plus télécharger gratuitement notre livre blanc :

par Céline Vailhen | Nov 2, 2017 | Caprin, Références Économiques

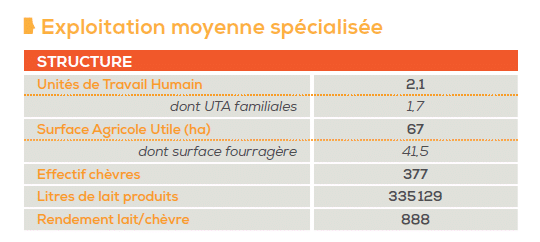

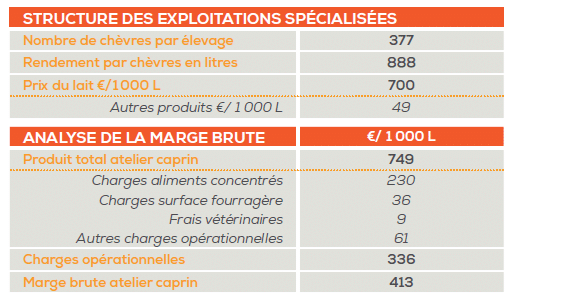

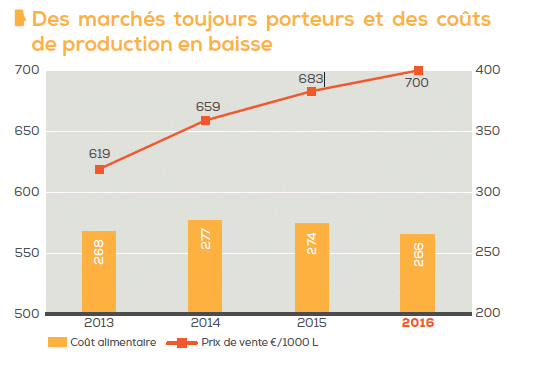

Essentiellement localisées en Maine et Loire et Vendée, les exploitations caprines des Pays de la Loire regroupent en moyenne près de 380 chèvres. Cette taille élevée des troupeaux est l’un des éléments caractéristiques de la filière ligérienne. Elle se distingue ainsi des autres régions où l’on compte une centaine de chèvres en moins. Côté production, la région se place au deuxième rang sur le territoire national.

Résultats économiques et financiers

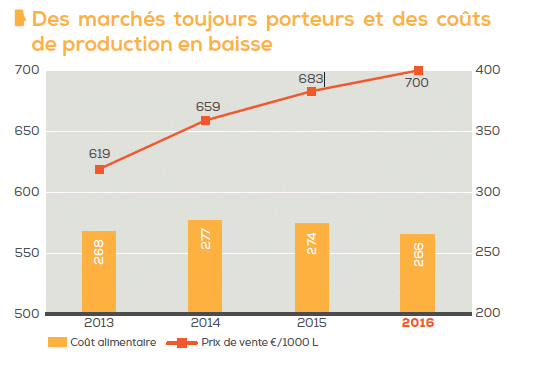

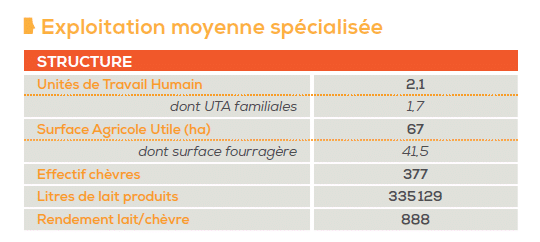

Appuyé par la progression des prix et la baisse des coûts de production, le résultat net progresse à nouveau pour atteindre près de 30 000 € / UTHF.

Alors que l’année 2013 avait été marquée par une crise sans précédent, entre prix au plus bas et flambée des charges, une augmentation continue des performances est observée depuis 2014. Et alors que la tendance haussière des marchés perdure, l’année 2016 est caractérisée par une baisse des coûts alimentaires.

Face à l’embellie, des questionnements subsistent néanmoins quant à la sensibilité de la filière à un retournement des prix. Notamment dans un cadre où la gestion des volumes reste déterminante.

Avec plus de 250 € / 1 000 L, l’alimentation occupe plus de 80 % des charges opérationnelles de l’atelier caprin. La qualité des fourrages, tout comme le prix des aliments, reste donc des facteurs déterminants de la rentabilité des élevages.

Des voies d’optimisation subsistent à la vue des résultats des meilleurs ateliers avec :

• une meilleure rationalisation des charges,

• un bon niveau de productivité par chèvre,

• une valorisation du lait supérieure à la moyenne,

• une meilleure efficacité alimentaire, portée par la productivité et l’homogénéité des lots.

Pour en savoir plus télécharger gratuitement notre livre blanc :

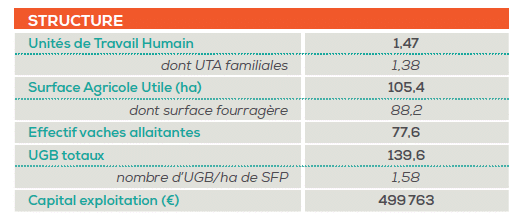

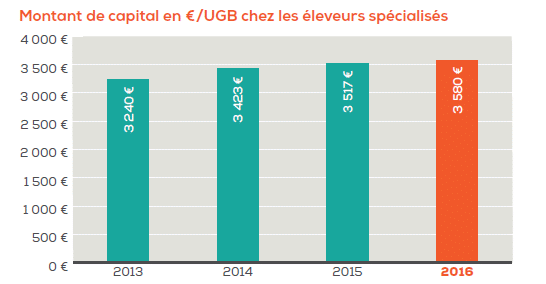

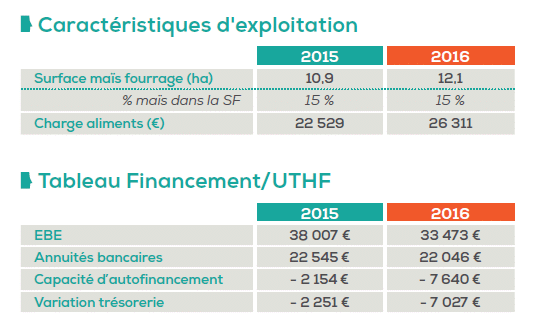

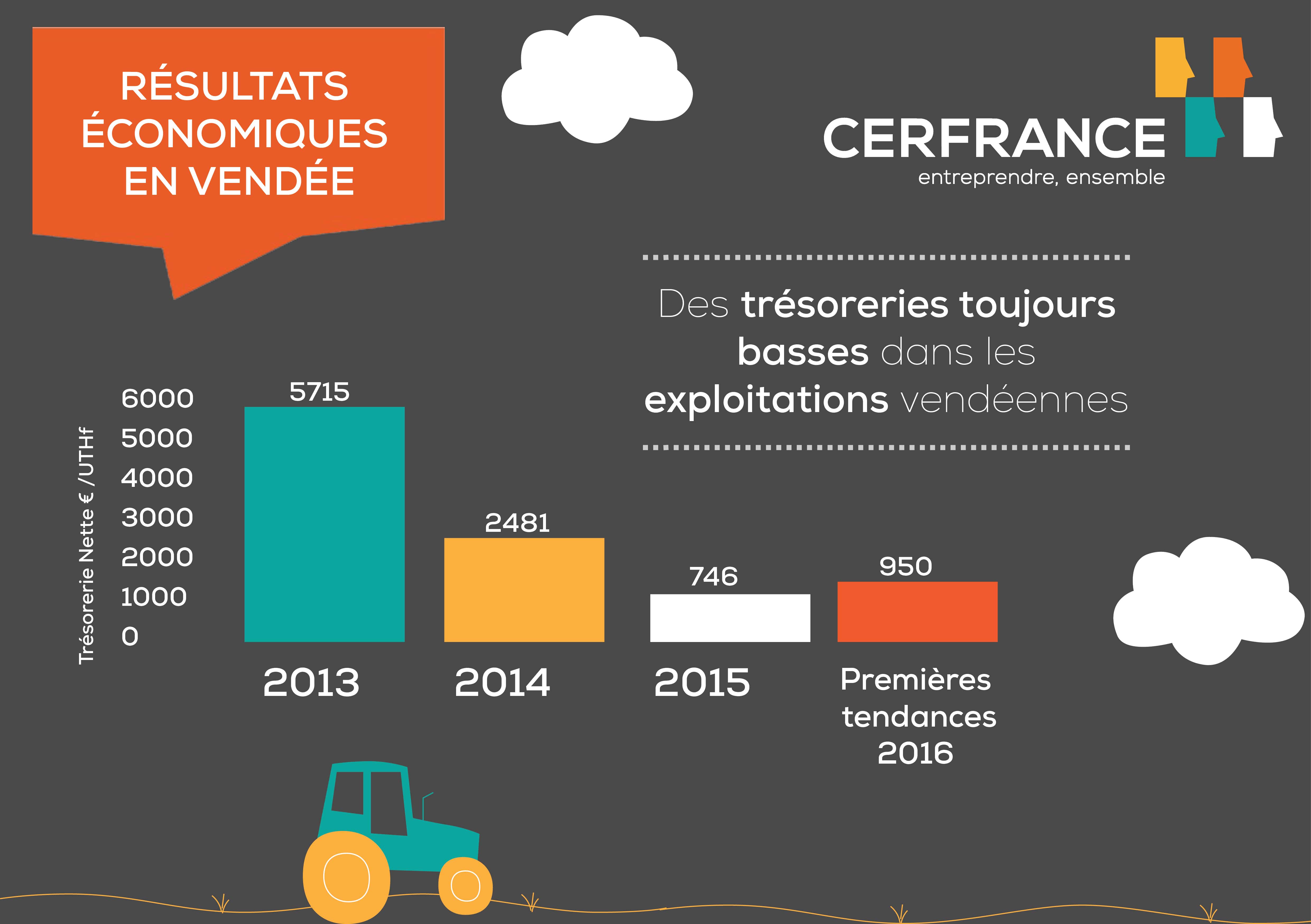

par Céline Vailhen | Nov 2, 2017 | Bovin, Références Économiques

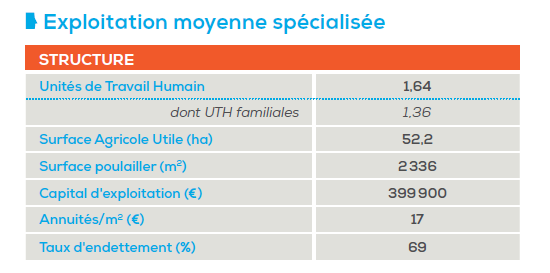

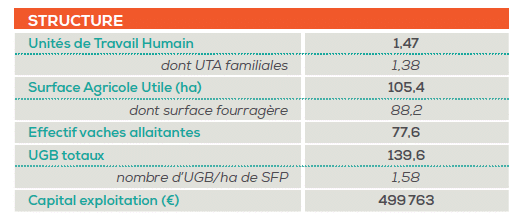

Exploitation moyenne spécialisée

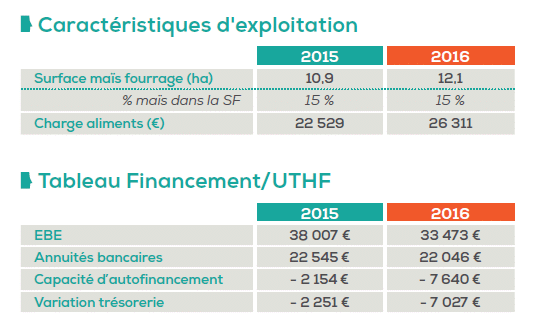

La filière allaitante des Pays de la Loire est caractérisée par une large diversité de systèmes. Mais malgré une bonne dynamique de production, sa sensibilité face à la crise se ressent toujours à l’échelle des exploitations.

En comparaison à 2015, la tendance est à l’agrandissement et à l’intensification. Les facteurs de production (surface et cheptel) augmentent de façon croissante avec le degré d’intensification du système (naisseurs : +5 %, naisseurs-engraisseurs : +10 %). La main-d’œuvre augmente quant à elle moins vite. Témoignant ainsi de la stratégie d’accroissement de la productivité qui fait face à la perte de rentabilité.

Résultats économiques et financiers

Peu d’éléments ont été favorables en 2016 : prix de la viande au plus bas, mauvaise année céréalière, fièvre catarrhale ovine (FCO)… La capacité de résilience et les trésoreries des exploitants ont de nouveau été sollicitées.

Pour autant, le produit se stabilise à l’échelle des exploitations et les résultats se maintiennent au niveau de l’an passé. Alors que la dynamique des réformes a marqué le pas, au profit d’une capitalisation, ce sont les aides exceptionnelles perçues par les éleveurs qui ont assuré une relative stabilité des performances.

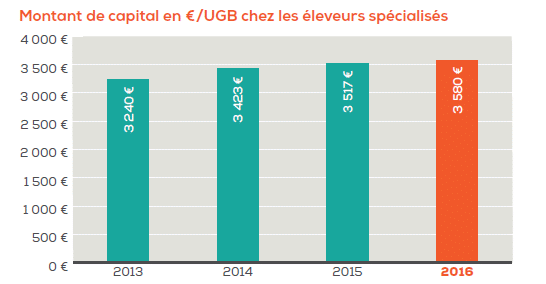

Au fil des départs à la retraite, du recours au salariat, ainsi que des agrandissements, la concentration des capitaux continue (dans la moyenne des dernières années). Les capitaux ont augmenté de près de 30 000 € / UTH sans lien avec le système. La rentabilité des exploitations de bovins allaitants est la plus faible des filières agricoles avec 9 € de capitaux pour dégager 1 €

d’EBE.

Soulevant autant de questionnements quant à la transmissibilité des outils de production.

Côté marchés, les abattages de vaches progresseraient en lien avec un cheptel allaitant stable et un cheptel laitier toujours en restructuration. La production européenne serait également haussière avec en particulier l’Irlande (Brexit) et les Pays-Bas (réforme de 9 % du cheptel laitier par rapport à la directive nitrates).

Depuis le 1er janvier, la baisse des abattages de vaches (-2 % tec) et des importations (-4 %, Agreste) ont participé à la remontée des cours (+20 à +25 cts selon la catégorie). Leur niveau reste toutefois inférieur à la moyenne 2011-2015.

Pour en savoir plus télécharger gratuitement notre livre blanc :

par Céline Vailhen | Nov 2, 2017 | Bovin Laitier

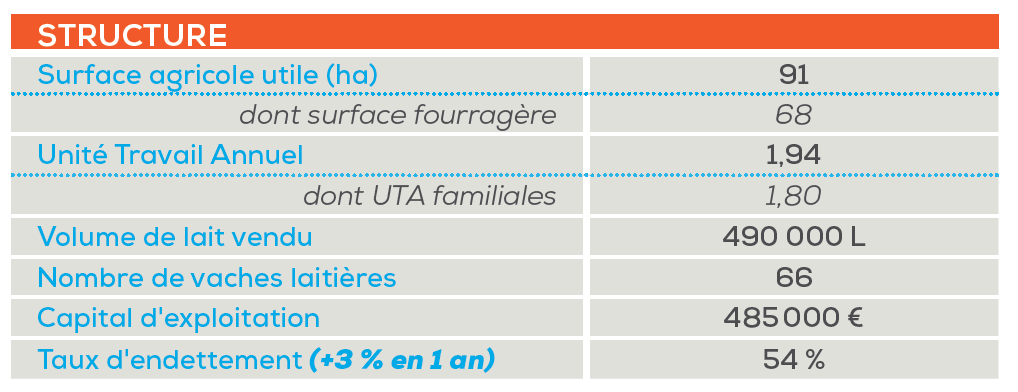

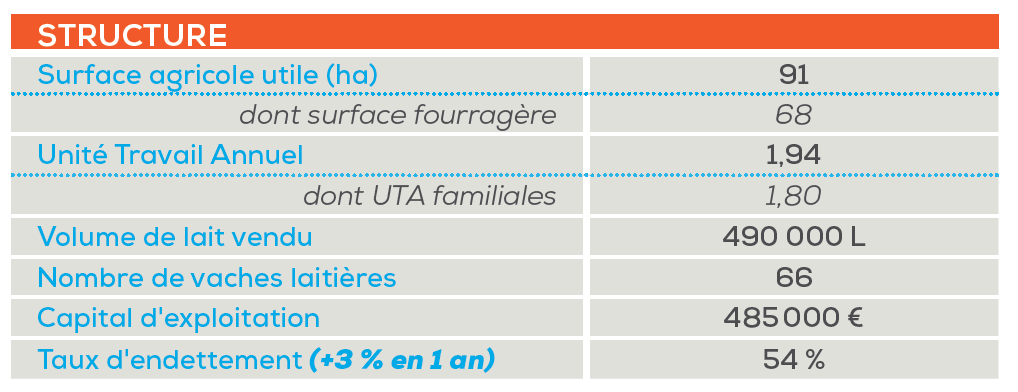

Structure de l’exploitation spécialisée

nombre d’exploitations : 1897

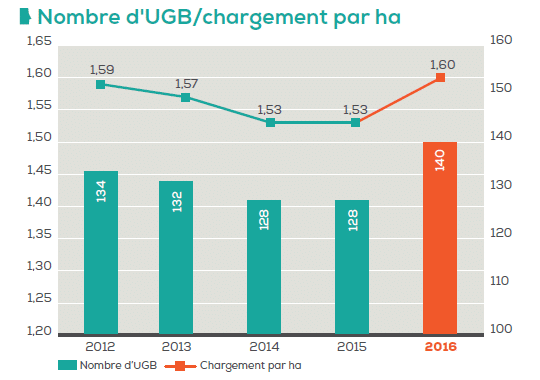

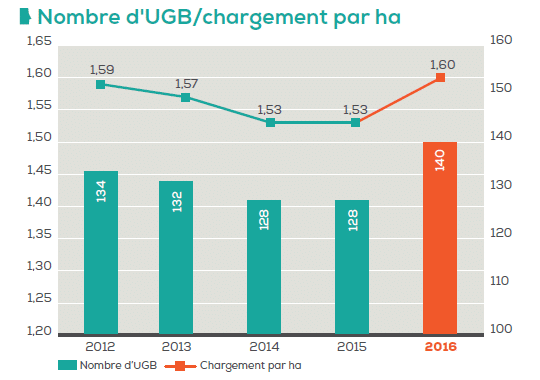

Depuis l’été 2016, la collecte mondiale est en retrait. Cette tendance est également observée au niveau des exploitations laitières de la région avec une livraison de lait identique à l’année précédente.

La structure des exploitations se stabilise en surface et en effectif animaux. Les éleveurs ont fait de choix de diminuer la productivité de lait par vache pour s’adapter aux volumes contractualisés.

Le niveau d’investissement recul de 6 % sur 1 an, ce recul réduit légèrement le besoin en capital. Le capital nécessaire pour produire 1000 L est de 990 € en 2016 (- 56 € en 1 an).

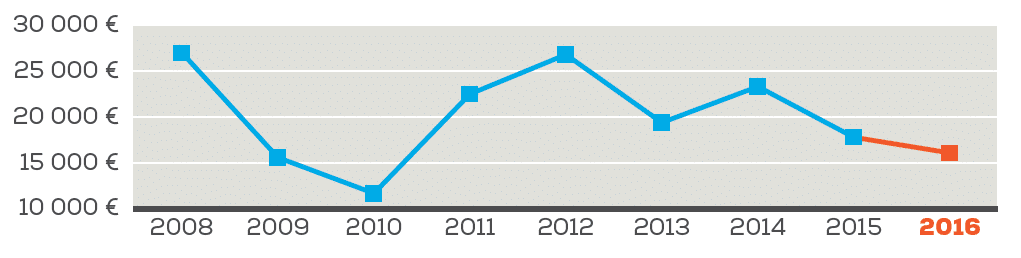

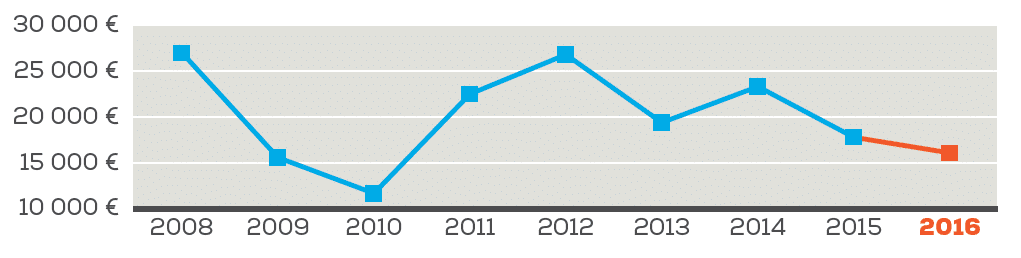

Un revenu moyen par UTAF toujours en baisse

La crise secoue le secteur laitier depuis 2015, avec une offre mondiale en décalage avec la demande. Le revenu moyen baisse de 10 % en pour s’établir à 16 100 € (clôture juillet 2016).

Le revenu aux 1 000 L 33 € en 2016 est le plus faible observé sur la période 2010-2016 très en deçà de la moyenne de la période 50 €.

Les marchés donnent des signaux contradictoires : beurre au sommet et poudre proche du prix d’intervention. Le ralentissement de l’offre doit se traduire par une remontée du prix en 2017, remontée cependant insuffisante pour effacer les 2 années de crises consécutives.

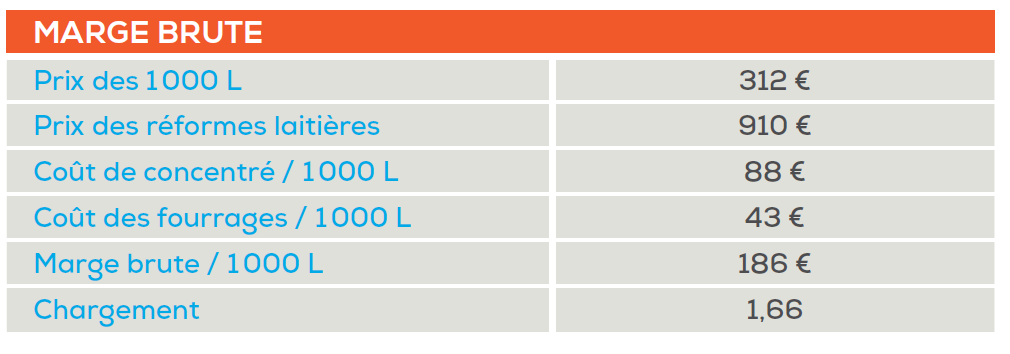

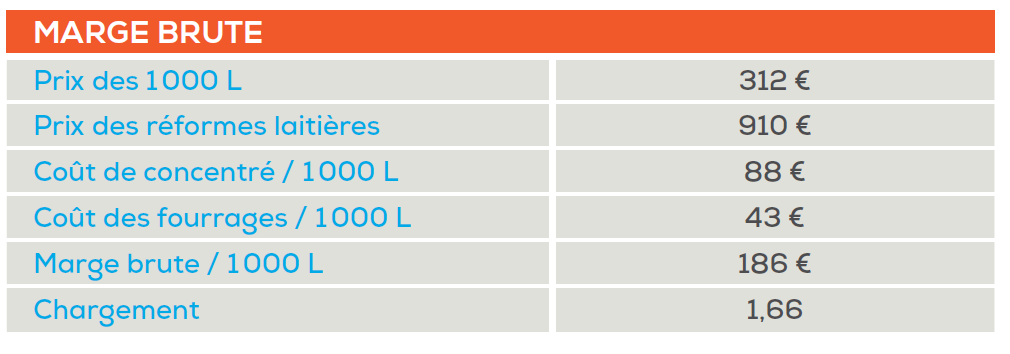

Critères technico-économiques

Le prix du lait s’établit à 312 € pour une date moyenne de clôture en juillet 2016, soit un recul de 9 % en 1 an.

Dans ce contexte, les producteurs de lait s’adaptent en réduisant les charges alimentaires (-6 % en 1 an).

Mais au final, la marge aux 1 000 L, soit 186 € est la plus faible observée sur la période 2009-2016 et elle est surtout inférieure à la marge observée lors de la crise précédente de 2009-2010 : 190 €. Cette dégradation s’explique essentiellement par le renchérissement du coût des aliments sur la période.

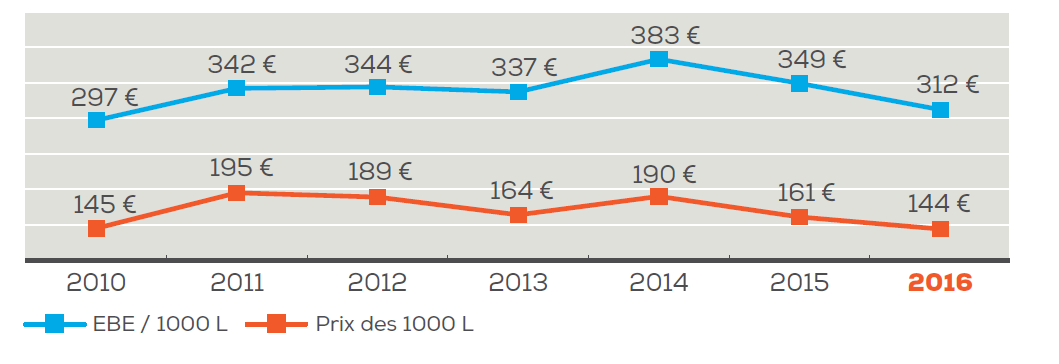

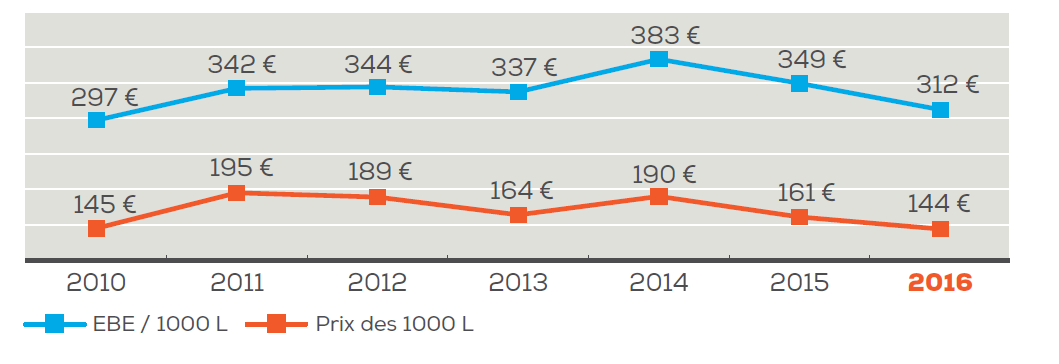

Évolution de la rentabilité et du prix du lait

L’EBE de 144 € par 1 000 L en 2016 (-17 € en 1 an), est en moyenne insuffisant pour couvrir les besoins des entreprises, 86 € d’annuités (-5 € en 1 an) par 1 000 L et 70 € de prélèvements (-20 € en 1 an).

Les adaptations liées à la restructuration financière et à la modération des prélèvements sont insuffisantes pour assurer les équilibres financiers.

Au-delà de la nécessaire maîtrise des charges en cours depuis 2016, la remontée du prix du lait sur 2017 est indispensable, dans le cas contraire des arrêts massifs ne sont pas à exclure.

Pour en savoir plus télécharger gratuitement notre livre blanc :

par Céline Vailhen | Juil 5, 2017 | Élevage

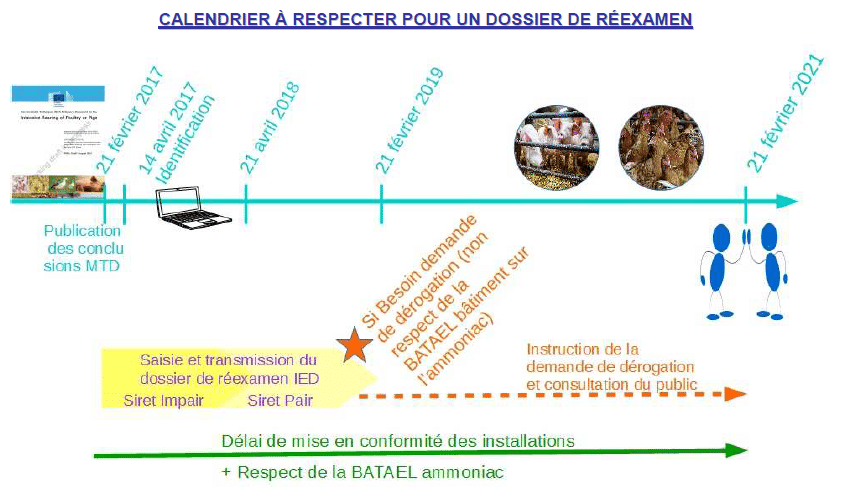

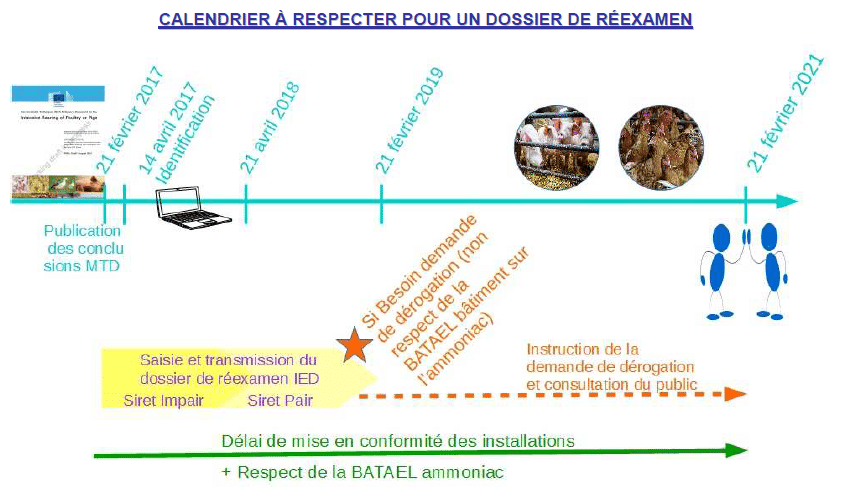

Les élevages de volailles de plus de 40 000 places et en porcs de plus de 2 000 places de porcs de plus de 30 kg ou 750 emplacements de truies sont inscrits à la rubrique 3000 dans la nomenclature des ICPE et soumis à la directive sur les émissions industrielles (directive IED).

Celle ci impose la mise en œuvre des Meilleures Techniques Disponibles (MTD) listées dans le BREF Elevage. La nouvelle version de ce document a été publiée officiellement au Journal Officiel de l’Union Européenne le 21 Février dernier.

L’essentiel des meilleures techniques étant déjà en œuvre dans les élevages français, l’application de cette Directive commence par un réexamen de vos pratiques au niveau du bâtiment d’élevage, du stockage des effluents et des épandages.

Avec la nouvelle version du BREF publiée en février dernier, l’obligation de moyens s’étend à une obligation de résultats sur le volet excrétion d’azote et de phosphore mais aussi sur les émissions d’ammoniac au niveau des bâtiments. En effet, le BREF impose des valeurs limites d’émission qui sont définis par catégorie animale.

En France, ce nouveau texte s’applique à environ 3 300 installations IED d’élevage dont 80% sont des installations avicoles. En effet, l’immense majorité des IED concernés sont des élevages avicoles de plus de 40 000 emplacements de volailles.

Dans un délai de 2 ans à partir de la publication du BREF, c’est-à-dire d’ici février 2019, l’ensemble des installations IED d’élevages devra justifier de sa conformité aux exigences de la nouvelle version du BREF par l’intermédiaire d’un dossier de réexamen déposé auprès de l’administration.

Un dossier de réexamen sera mis à disposition des exploitants et de leurs conseillers par téléchargement sur le site du ministère de l’environnement. Pour organiser la vague de déclarations, les élevages avec un SIRET finissant par un nombre impair déposeront leurs dossiers en premier sur une période de 14 mois soit jusqu’en avril 2018.

A l’issue du réexamen, les élevages non compatibles avec le BREF 2017 devront proposer la mise en œuvre de MTD supplémentaires sur leurs installations et auront jusqu’en 2021 pour les rendre effectives sur leurs sites.

Pour aider les élevages IED qui doivent faire évoluer leur exploitation, une aide financière dédiée est mise en place depuis fin 2016 par le Ministère de l’Environnement. Les demandes d’aides sont instruites par France Agrimer.

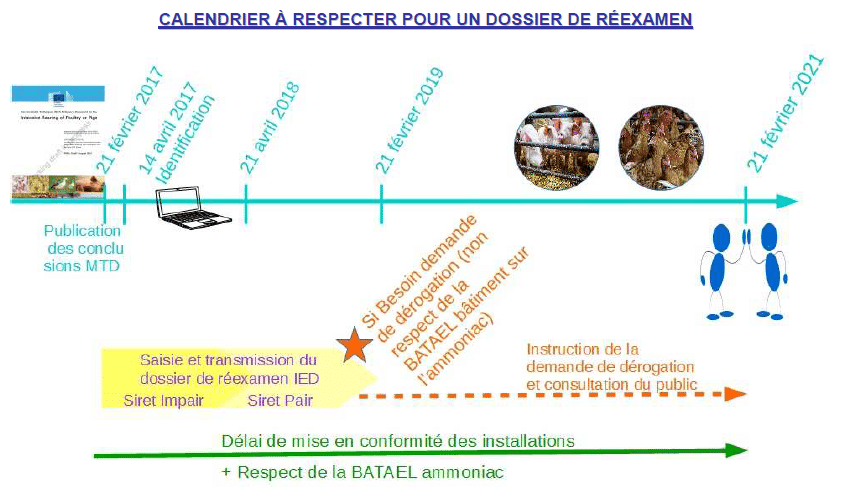

par Céline Vailhen | Avr 10, 2017 | Bovin, Bovin Laitier, Caprin, Cuniculture, Grandes Cultures, Porc, Références Économiques, Volaille

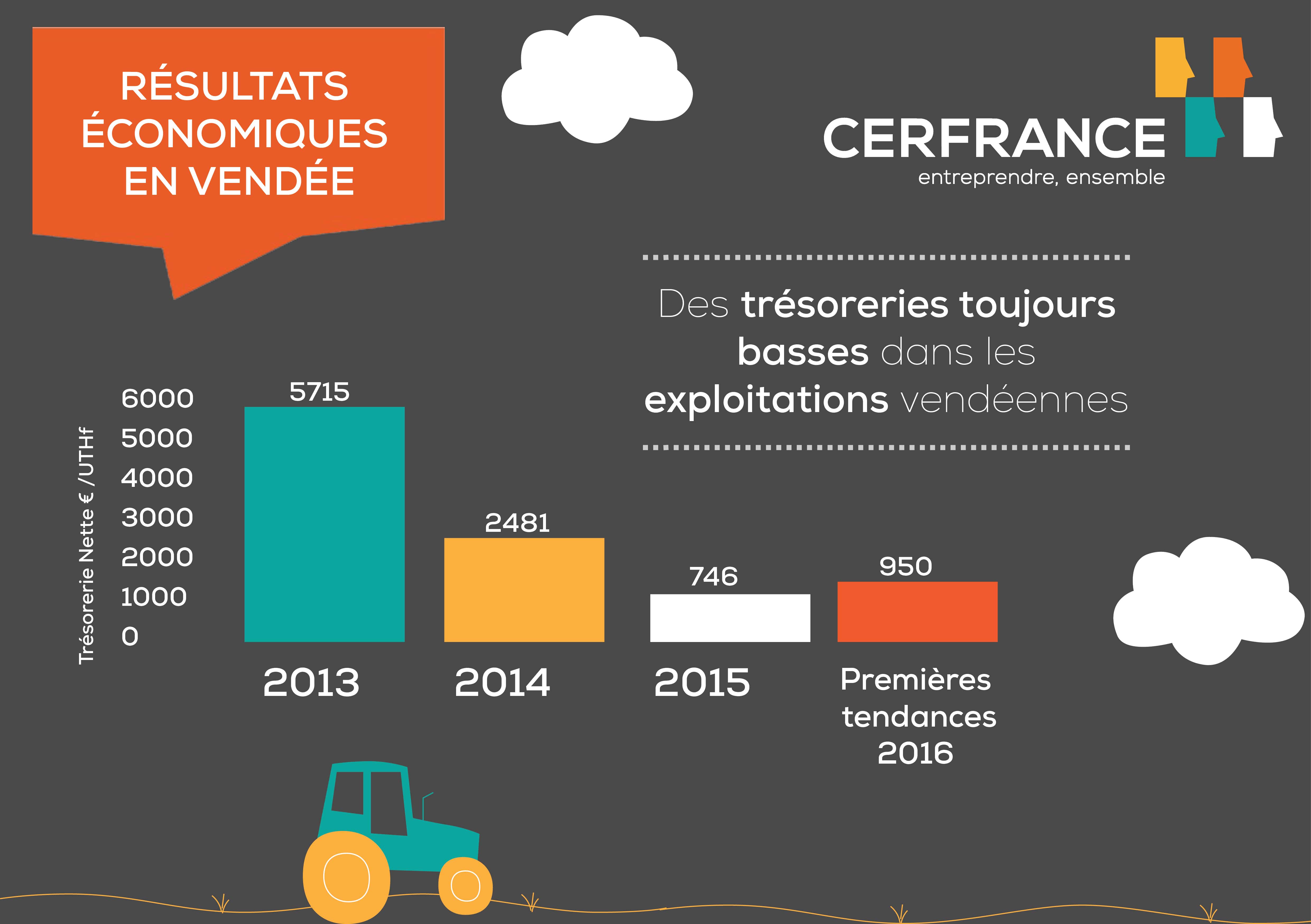

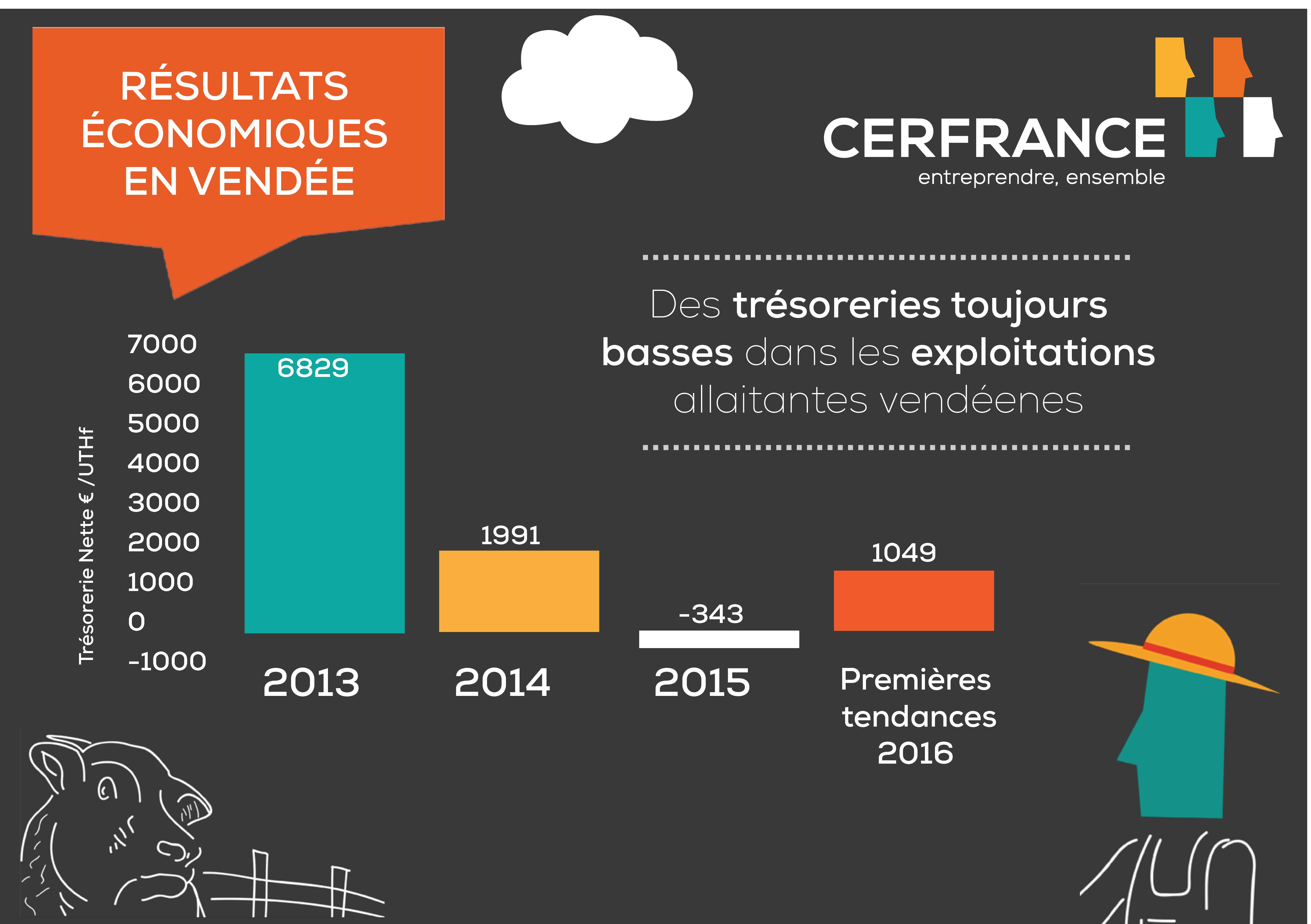

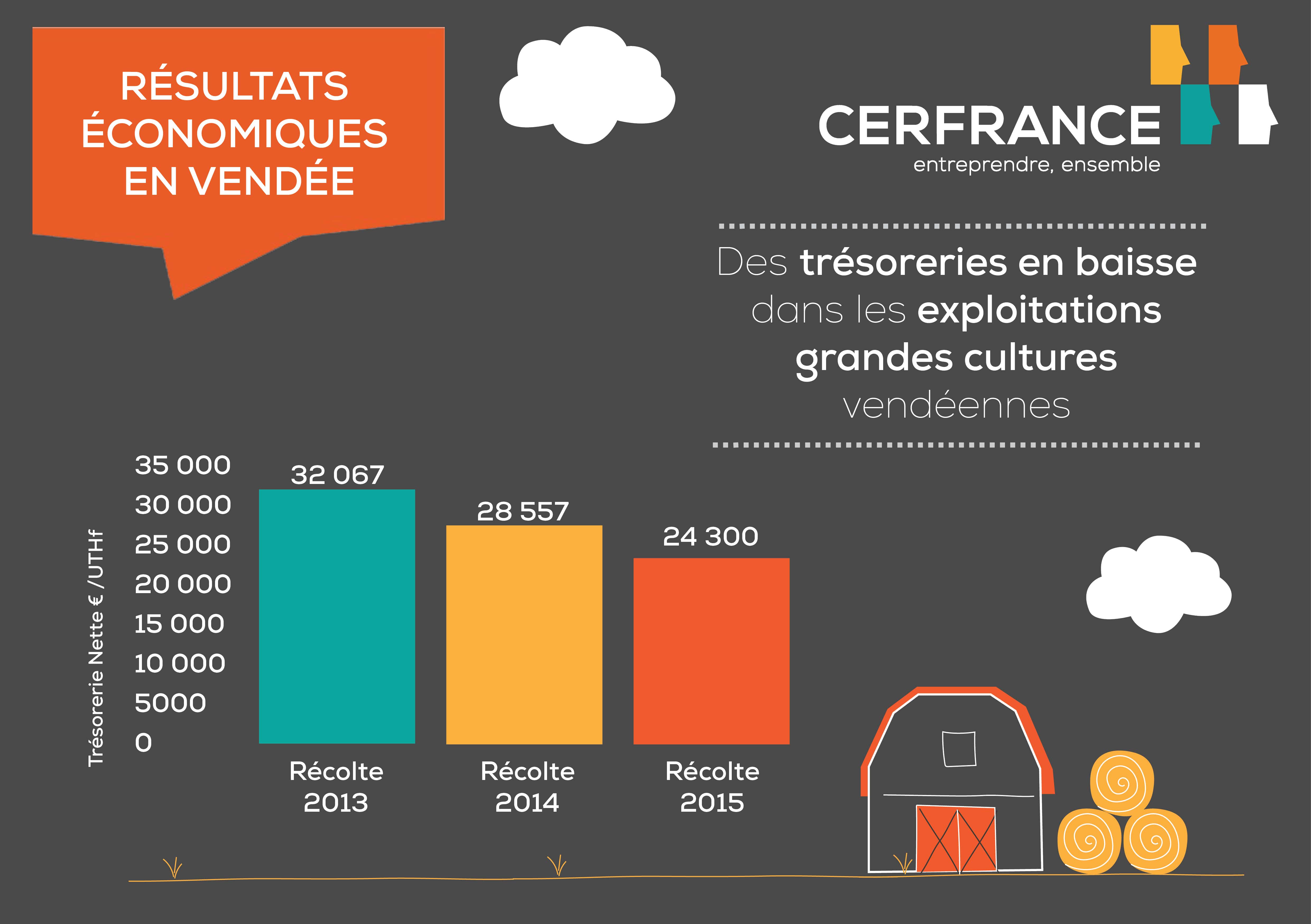

Comme chaque année, les délégués Cerfrance Vendée ainsi que les acteurs des filières agricoles, étaient invités pour la présentation des 1ers résultats partiels 2016 des exploitations agricoles Vendéennes.

Ces résultats sont partiels et permettent d’avoir une 1ère vision des résultats économiques agricoles en Vendée. Présenté par Production, vous pouvez consulter le document de synthèse en cliquant sur l’image ci-dessous :

Ce temps fort a également été filmé.

Ecoutez l’analyse et la présentation complète de nos conseillers ICI

par Céline Vailhen | Mar 20, 2017 | Bovin, Bovin Laitier, Caprin, Cuniculture, Grandes Cultures, Porc, Références Économiques, Volaille

Les conseillers de Cerfrance Vendée organisent une réunion d’information-débat sur les résultats agricoles vendéens 2016 mardi 21 mars de 09 h 45 à 12h.

A la suite de cette présentation, des agriculteurs participeront à une table ronde, animée par Sandra Billy, animatrice sur TV Vendée, sur le thème « la réussite est dans le pré ».

L’occasion également de présenter les résultats du 1er baromètre 2017 des agriculteurs Vendéens.

Vous êtes intéressé par cet événement ? Inscrivez vous ICI pour recevoir le lien;

par Céline Vailhen | Mar 10, 2017 | Aides, Bovin

Le ministère a mis en place une aide de 150 € pour les jeunes bovins mâles légers, le 21 décembre 2016. Les premiers animaux vendus pourront bientôt être déclarés et le ministère a élargi la période éligible jusqu’au 30 avril 2017. Lire la suite.

Les conditions d’octroi sont inchangées, les animaux éligibles sont :

- des jeunes bovins mâles,

- issus de race allaitante ou croisés (un des deux parents issu d’une race à viande),

- élevés en France métropolitaine,

- âgés de 13 à 24 mois à la date de l’abattage si l’animal est abattu en France métropolitaine ou à la date de l’émission du certificat sanitaire si l’animal est exporté,

- de moins de à 360 kg de poids de carcasse (animaux abattus en France métropolitaine) ou de moins de 680 kg de poids vif (animaux exportés destinés à l’abattage, les animaux exportés destinés à l’engraissement ne sont pas éligibles).

Initialement, la date d’abattage (ou la date de vente à l’exportateur) devait être comprise dans la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2017. C’est la période dite 1.

Une deuxième période a été ouverte, la date d’abattage (ou la date de vente à l’exportateur) doit être comprise dans la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2017. C’est la période dite 2.

Quand déposer une demande d’aide ?

Les éleveurs pourront déposer une demande d’aide

– du 3 au 14 avril 2017, pour la première période ;

– du 2 mai 2017 au 31 mai 2017 pour la période appelée « période 2 » (1er janvier au 30 avril).

La demande est à déposer par une procédure dématérialisée mis en ligne sur le site de FranceAgriMer : www.franceagrimer.fr/filiere-viandes/Viandes-rouges

(section aides/aides de crise).

par Céline Vailhen | Fév 13, 2017 | Aides, Bovin Laitier

Dans le cadre du pacte de consolidation et de refinancement des exploitations, une aide laitière aux éleveurs a été instaurée. Cette aide est de 1 000 €, avec application de la transparence pour les GAEC.

Les bénéficiaires du plan de soutien de l’élevage ( aide laitière) entrent en principe automatiquement dans la procédure sans démarche supplémentaire sauf cas particuliers.

Vous n’avez pas de démarche à effectuer dans les cas suivants :

• Vous avez reçu un courrier de France Agrimer et un paiement.

• Votre GAEC a perçu un paiement sans application de la transparence : ne déposez pas de demande complémentaire, surveillez les versements. Si vous n’avez pas reçu de paiement, vous pouvez contacter la DDTM.

• Vous avez reçu un courrier de France Agrimer fin décembre 2016 ou début 2017, avec une prévision de paiement début février. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez contacter la DDTM.

Vous avez une démarche à faire dans le cas suivant :

• Vous n’avez reçu ni courrier, ni paiement, vous devez déposer un formulaire de demande. http://www.vendee.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire-aide-laitiere.pdf

• Si vous avez bénéficié du plan de soutien à l’élevage (versement FAC), vous pouvez remplir le dossier, et l’envoyer directement à la DDTM de Vendée

• Si vous n’avez pas bénéficié du plan de soutien à l’élevage, vous devez remplir une condition supplémentaire : baisse de l’EBE 2016 d’au moins 20 % par rapport à la moyenne des 5 années précédentes, en excluant la plus petite et la plus forte valeur.

Pour cela nous devons attester cette baisse sur votre formulaire de demande. Nous vous invitons à contacter Cerfrance.

par Céline Vailhen | Fév 13, 2017 | Aides, Bovin Laitier

Les éleveurs laitiers qui avaient demandé l’aide à la réduction temporaire de production laitière à l’automne 2016 reçoivent actuellement de FranceAgriMer les dossiers de demande de paiement de cette aide.

Ces documents sont pré-remplis avec les éléments déclarés à l’automne et éventuellement les informations transmises par les laiteries concernant les volumes de lait livrés sur la période.

Le courrier de retour de cette demande de paiement de l’aide doit parvenir à FranceAgriMer. Au plus tard le 14/02/2017 (date limite de réception des courriers) pour la période 1 (octobre, novembre et décembre 2016) et le 17/03/2017 pour la période 2 (novembre et décembre 2016 et janvier 2017).

par Céline Vailhen | Déc 11, 2016 | Bovin, Bovin Laitier, Caprin, Cuniculture, Grandes Cultures, Porc, Volaille

Téléchargez le livre blanc des références économiques 2016 ici : Références économiques 2016

par Céline Vailhen | Oct 12, 2016 | Aides, Bovin Laitier

Les périodes pour demander l’aide à la réduction de production laitière sont connues

Les délais pour déposer une demande sont définis jusque la fin 2016 : 12 octobre, 9 novembre et 7 décembre.

Les prochaines dates de dépôt de dossiers pour demande d’aide à la réduction de production laitière sont les suivantes :

- le 12 octobre 2016 à 12 heures pour la deuxième période de réduction, qui couvre les mois de novembre et de décembre 2016, ainsi que le mois de janvier 2017

- le 9 novembre 2016 à 12 heures pour la troisième période de réduction, qui couvre les mois de décembre 2016 et de janvier et février 2017

- le 7 décembre 2016 à 12 heures pour la quatrième période de réduction, qui couvre les mois de janvier, février et mars 2017.

Le trimestre concerné sera comparé au même trimestre n-1.

Les dossiers seront retenus sous réserve d’un budget suffisant. Sachant que 98,9 % de l’enveloppe a été consommée par les demandes de la première période achevée au 21 septembre, toutes les nouvelles demandes risquent de ne pas être servies, sauf à ce que l’UE revoit son enveloppe.

Des demandes successives sont possibles, mais sans couvrir un même mois. Un demandeur qui introduit une demande pour la première période de réduction peut également introduire une demande pour la quatrième période de réduction.